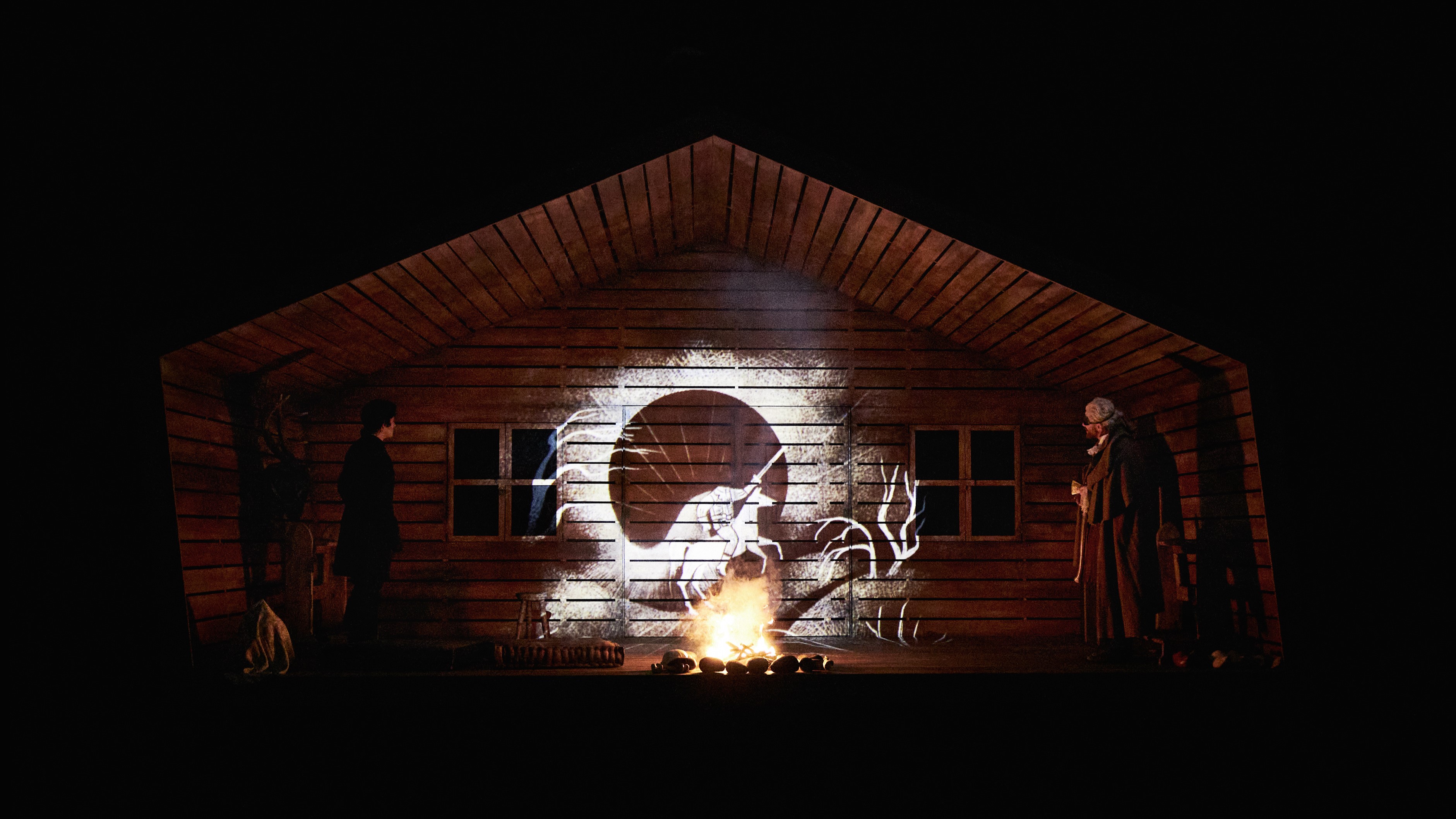

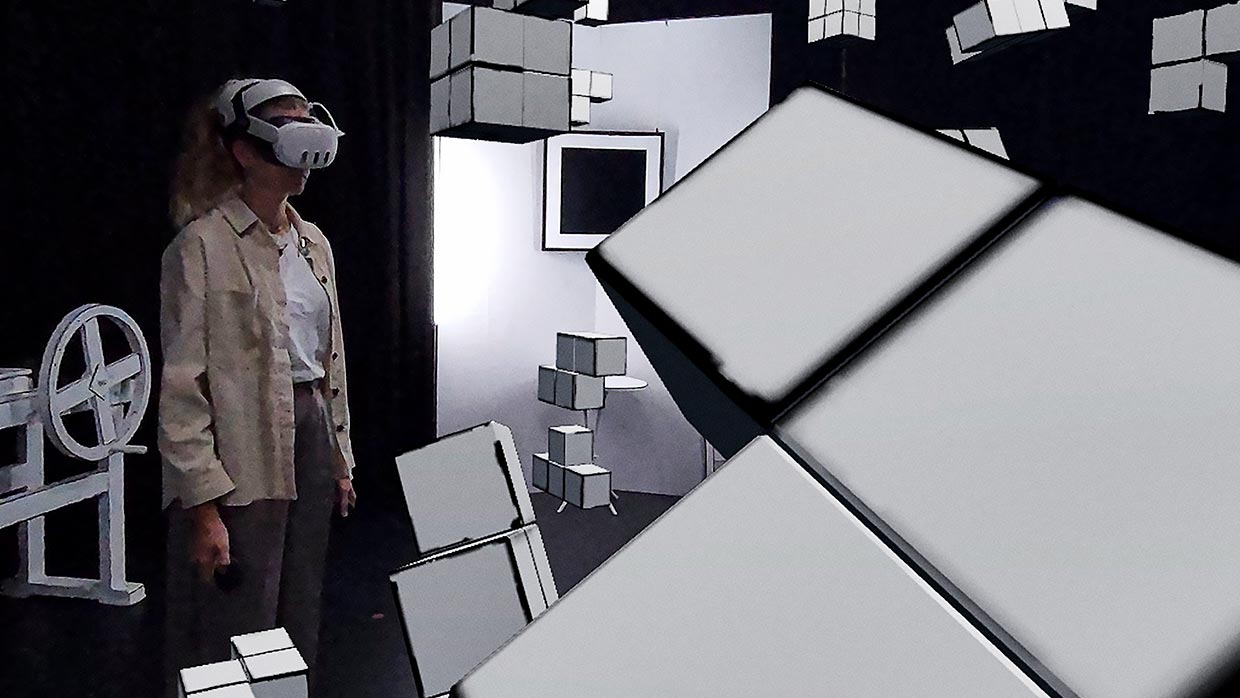

Im Detail: Mixtape oder Die unzerbrechliche Gemeinschaft der freien Republiken

von Boris Nikitin

Foto: Konrad Fersterer

Foto: Konrad Fersterer Aufführungsdauer: 3 Stunden, keine Pause

ZUM STÜCK

Eine Gruppe junger Menschen an der Schwelle zum Erwachsensein zieht in die Nacht. Sie gehören zur Generation Z, sind Mitte der Nuller Jahre geboren, in eine Welt der wirtschaftlichen Krisen, der neu entflammenden Kriege, des Auseinanderbrechens scheinbarer Selbstverständlichkeiten, der neuen Bündnisse und der erhitzten Gemüter, die sich – angetrieben von einer atemlos durchlaufenden digitalen Kommunikation – nicht mehr darauf einigen können, was real ist und was nicht.

Sie kennen die Stadt Nürnberg genau, doch an diesem Abend ist nichts selbstverständlich. Durch die Linse einer Kamera blicken sie auf die seltsame Realität, die sie umgibt, blicken auf sich selbst, ihre älter werdenden Körper, auf ihre Wünsche, ihre unfertige Existenz. Sie halten die Kamera auf alles, was ihnen begegnet, dokumentieren es, befragen es, kommentieren es.

„Mixtape“ ist ein Live-Film, der auf eine Großleinwand im Schauspielhaus projiziert wird. Während die Spieler*innen mit der Kamera durch die Stadt ziehen, sitzt das Publikum im Theater und verfolgt das Geschehen live und ungeschnitten. Durch diesen Perspektivwechsel wird ein neuer Blick auf Nürnberg ermöglicht, der von den Fragen, die an diesem Abend verhandelt werden, geprägt ist:

Wie schreibt sich diese Welt in mich, meinen Körper, mein Denken und meine Gefühle ein? Wie kann ich mich wiederum umgekehrt in diese Welt einschreiben? Was hat mein bisheriges Leben beeinflusst und was bedeutet das für mich heute? Wer bin ich im Blick der anderen und warum hat das so einen starken Einfluss auf mein Selbstbild und Weltbild? Wer sind sie überhaupt - diese „Anderen“? Was sind meine Ängste? Was sind meine Wünsche und Hoffnungen?

Boris Nikitin inszeniert mit „Mixtape“ seine dritte Arbeit in Nürnberg. Das Konzept dieser Inszenierung basiert auf der Zusammenarbeit mit Sebastian Nübling, mit dem er dieses Projekt bereits in Basel und Berlin umsetzte.

DAS SPIEL MIT DER WIRKLICHKEIT

Dramaturgin Valentina Eimer im Gespräch mit dem Regisseur Boris Nikitin und einem der Spieler der Inszenierung, Stefanos Karamperis-Gatsias, die aus ihren unterschiedlichen Funktionen und Generationszugehörigkeiten heraus über den Prozess und die Inhalte der Produktion sprechen.

VE: Mit “Mixtape oder Die unzerbrechliche Gemeinschaft der freien Republiken” haben wir es mit dem längsten Titel der Spielzeit zu tun. Deshalb zunächst einmal die Frage: Was bedeutet dieser Titel, woher kommt er?

BN: “Die Unzerbrechliche Gemeinschaft der Freien Republiken” war ein Graffiti, das ich mal in Basel gesehen habe. Und das hat mich irgendwie affektiv berührt: diese Kombination von Begriffen, weil es ein Gefühl von Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit in mir ausgelöst hat. Es ist ein sehr hoffnungsvoller Titel und gleichzeitig finde ich, ist die totale Zerbrechlichkeit unserer Realität und unseres Alltags darin eingeschrieben. In Bezug auf das Stück und auch in Bezug auf das Konzept und diese jungen Menschen, die durch diese zerbrechliche Realität marschieren, entsteht ein sehr schönes Bild, finde ich.

VE: „Mixtape“ ist in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderer Abend. Schon mit Blick auf den Besetzungszettel ist zu erkennen: Es spielt nur ein Mitglied aus dem Ensemble - Claudia Gyasi Nimako - und die restlichen Namen und Gesichter kennen wir aus der Nürnberger Inszenierung “Romeo und Julia” von Joanna Praml. Die Spieler*innen waren damals, als das Stück geprobt wurde, Jugendliche, die nun erwachsen werden. Sie sind Teil der Gen-Z und in „Mixtape“ begeben wir uns in ihre Perspektiven. Damit sind wir auch schon sehr nah am Thema des Abends: Welchen Fragen widmen sich die Spieler*innen in dieser Inszenierung? Und warum diese Setzung, keine ausgebildeten Schauspieler*innen aus dem Ensemble für diesen Abend zu besetzen?

SK: Wir befinden uns in Nürnberg und laufen durch die Stadt. Dabei kommen Erinnerungen hoch und wir erfahren viel Neues. Ich wurde zum Beispiel hier geboren und ich bin hier aufgewachsen, hauptsächlich in der Nähe vom Plärrer, also eher zentral. Aber trotzdem finde ich jetzt durch „Mixtape“ immer wieder neue Orte, die ich eigentlich noch nie gesehen habe, obwohl ich hier schon 18 Jahre lang lebe. Es geht jedoch auch um Fragen nach dem eigenen Selbst: Wie man sich selbst sieht, wie man wahrgenommen wird, woran man glaubt und was Menschen von einem - oder auch man selbst von sich - hält.

BN: Man könnte sagen, dass es einerseits um diese Gen-Z geht, aber andererseits auch gar nicht mal so sehr, sondern auch um die grundsätzliche Frage, was Menschsein in der Realität bedeutet - auch in einer konkreten Realität wie eben einer Stadt wie Nürnberg und die Frage, wie diese einen prägt. Da ist das Thema Erinnerung, das Stefanos angesprochen hat, sicherlich richtig, also die Geschichte, die einen selbst prägt. Aber auch die Geschichte der Eltern, die Geschichte der Stadt, die die Realität bildet, in die man hineingeboren wird und die sich in unsere Körper hinein pflanzt, gehören hierzu. Und dann stellt sich die Frage, wie man selbst auf diese Wirklichkeit zurück reagieren kann. Das ist einerseits ein Thema, das jede Generation immer aufs Neue betrifft. Jede Generation erbt die Realität der Vorfahren. Wir sind alle Erben. Die Frage, wie man damit umgeht, also Fragen um Macht, Wirksamkeit, Einfluss und Teilhabe, werden von der Gen-Z noch zugespitzter formuliert als von den Generationen zuvor. Insofern sind die Fragen, die „Mixtape“ aufwirft beides: universell und trotzdem auch sehr spezifisch für die Gen-Z. Und da finde ich es interessant und wichtig, dass es junge Leute sind, die durch diese Stadt ziehen. Das hat etwas mit dem Alter zu tun. Und in diesem Alter hat man einfach noch keine Schauspielausbildung, weshalb „Mixtape“ mit dieser Gruppe arbeitet. Ich finde, es macht sehr viel aus, dass man es hier mit einer noch jungen Generation zu tun hat, die jetzt gerade dabei ist, diese Realität zu erben und währenddessen anfangen muss, sich diese anzueignen, zu überschreiben.

VE: Nun bestehen die Texte ja teils aus Erinnerungen, Wünschen und Meinungen der Spieler*innen, aber die meisten Texte hast du, Boris, geschrieben und sind eben nicht persönliche Geschichten der Spieler*innen. Ich weiß also als Zuschauer*in nie, was real und was fiktiv ist. Wie ist es zu dieser Textgenese gekommen?

BN: Es ist, wie du sagst, eine Mischung, wobei der größere Teil der Texte von mir mitgebracht und auf die Spieler*innen verteilt wurde. Ich habe sie so verteilt, dass es interessant wird zu denken, dass dieser Text auch von dieser Person stammen könnte. Es ist ein Spiel mit der nicht-fiktionalen Form. Obwohl der Abend überhaupt keinen dokumentarischen Gestus hat, spielt er trotzdem mit der Idee, dass die Leute wirklich aus ihrer Welt, aus ihrer Geschichte, aus ihrer Erfahrung heraus erzählen. Es gibt ein paar Texte, die sind tatsächlich autobiografisch, aber die vermischen sich mit ganz vielen Texten, die ich geschrieben habe, die zum Teil auch aus meiner Biografie kommen. So entsteht eine Kombination aus Biografien und dann dadurch Figuren. Sodass wir junge Leute durch die Stadt laufen sehen, die sich wirklich Gedanken machen über diese Realität und die auch Dinge sagen, die sie vielleicht sonst nicht unbedingt so ausformulieren würden, aber vielleicht könnten. Und das ist es, was mich reizt: Dass das wirklich so poetische Rebellen werden.

VE: Stefanos, du hast in deiner ersten Antwort schon die Form von „Mixtape“ kurz angedeutet: Ihr Spieler*innen geht raus in die Stadt und werdet dabei von einer Kamera gefilmt, die live ins Schauspielhaus streamt. Es ist ein One-Shot. Das heißt, es wird nicht geschnitten. Und das bedeutet auch, ihr seid der Live-Situation, dem unberechenbaren Geschehen der Stadt in gewisser Weise ausgesetzt. Wie funktioniert das technisch überhaupt, wie muss man sich das hinter den Kulissen vorstellen und was macht das mit euch, aber auch dem Stück, dass ihr euch in der Öffentlichkeit so ausstellt?

SK: Wir werden von einem Kamerateam und auch einem größeren Team aus Soufflage, Security, Kostüm, Notfallequipment und so weiter begleitet. Das sieht hinter der Kamera auch mal chaotisch aus, weil wir uns schnell positionieren müssen, hinter der Kamera durchlaufen und, obwohl die Strecke immer gleich ist, es nie dasselbe ist.

BN: Das, was vor der Kamera zu sehen ist, ist choreografiert. Dass da aber ein größeres Team dahintersteht und dass viel Action hinter der Kamera passiert, das wird weggefiltert und wird für das Publikum nicht sichtbar sein. Das macht es zu einem Film. Man sieht nicht, wie es gemacht wird. Und das finde ich faszinierend. Auch die Liveness ist natürlich das, was es für das Theater sehr reizvoll macht. Bei den Proben merkt man schon, dass man Verkehr hört, den Lärm, andere Menschen. Das ist nicht wie eine in sich geschlossene, ruhige Probebühne, wo man konzentriert an etwas arbeiten kann. Das ist ein Nachteil und ein Vorteil, weil man das, was passiert, in das Projekt integrieren kann. Und das heißt, es ist auch schon ganz viel da: Diese Kombination aus einer lebendigen Stadt, die Kulisse, zu der Menschen gehören, die jeweilige Tageszeit oder eben auch je nachdem, was für ein Tag es ist, wie das Wetter ist. Es gibt eben diese Realität, die auch auf diese Produktion mit einwirkt. Und insofern ist die Produktionsweise Teil des Themas selbst.

VE: Dieser Weg, den ihr durch Nürnberg geht, das ist ja kein beliebiger Spaziergang. Es ist, das hast du schon gesagt, choreographiert. Die Route hat eine Dramaturgie. Wie ist dieser Weg entstanden? Habt ihr persönliche Lieblingsorte auf dieser Route?

SK: Es war am Anfang keine feste Strecke, sondern sie hat sich Stück für Stück entwickelt. Wir sind immer wieder rausgegangen und sind Teile gelaufen, haben uns die Orte angeschaut und haben versucht, sie mit den Texten zu kombinieren. Auf der fertigen Strecke laufen wir an sehr vielen Orten vorbei, die ich seitdem ich ein Kind bin kenne. Beispielsweise die griechisch-orthodoxe Kirche, wo ich auch persönlich hingehe. Oder wir sind auch auf einem Spielplatz, wo ich früher mit meinen Cousins ab und zu hingegangen bin.

BN: Ich mag natürlich Orte, die visuell gut mit der Kamera funktionieren. Wichtig ist zum Beispiel der Plärrer, der sehr weit ist. Dort gibt es viel Verkehr, viele Menschen und es ist gewissermaßen ein Un-Ort. Den zu inszenieren ist natürlich aufregend. Aber ich mag auch Wege, wie den in das Rotlichtviertel, die ein ganz eigenes Geheimnis haben. Im Prinzip ist „Mixtape“ auch eine Überschreibung oder eine Aneignung dieser einzelnen Wege.

VE: Die Texte bewegen sich ja im Spannungsverhältnis zwischen Realität, Fiktion und eben der Frage, wie man auf dieses einwirken kann. Das ist ja etwas, was dich generell in deinen Arbeiten beschäftigt, kannst du das noch ein bisschen ausführen?

BN: Die Realität ist einerseits ein uraltes Thema des Theaters. Andererseits kommt keine emanzipatorische Bewegung der Geschichte aus, ohne zu sagen, dass die Realität gar nicht so ist, wie wir sie geerbt haben, oder zumindest nicht in Stein gemeißelt ist. Sie ist eine Konstruktion und wenn sie konstruiert ist, dann lässt sie sich auch ändern. Jede emanzipatorische Bewegung fußt erstmal auf dieser Geste, die ja ein bisschen so ist wie in dem Märchen „Des Kaisers neue Kleider“: Irgendwann mal hat die Geschichte angefangen, alle Menschen glauben zu lassen, dass der Kaiser Kleider trägt und dann braucht es zwischendurch immer wieder mal eine Gruppe, die sagt: „Aber der ist ja nackt, das stimmt ja gar nicht!” Und nun sind wir in einer Zeit angekommen, wo das alle tun - die ganze Zeit und aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das macht es komplizierter, aber gleichzeitig ehrlicher und dann auch künstlerisch interessant. Wir befinden uns in einer Zeit, in der das, was wir gelernt haben, was Geschichte ist und wie die Realität konstruiert ist, sich stark auflöst. Und das bringt sehr viele Unsicherheiten mit sich, Kämpfe, aber auch Möglichkeiten. Es ist ein offenes Feld. Das ist erstmal nicht angenehm, weil Unsicherheit nie etwas Einfaches ist. Aber es bildet auch die Möglichkeit, dass etwas anders werden könnte. Das ist auch ein Thema dieses Abends.

Regie: Boris Nikitin / Texte: Boris Nikitin & Ensemble, Elif Duygu Karci, Juliette Meding, Julian Schneider, Lukas Stäuble, mit Motiven von Joan Didion und Victor Heringer / Mitarbeit Bühne & Kostüme: Lena Scheerer / Dramaturgie: Valentina Eimer / Musik: Matthias Meppelink / Kamera: Ina Diallo, Rio Theiss / Künstlerische Produktionsleitung: Greta Călinescu / Licht: Wolfgang Köper

mit Claudia Gyasi Nimako, Malek Aldirani, Senta Beck, Stefanos Karamperis-Gatsias, Lilian Popp, Lea Wößner, Giosuè Zappalà

Inspizienz: Bernd Schramm / Regieassistenz, Abendspielleitung und Soufflage: Franka Burgmaier / Ausstattungsassistenz: Nele Kohler, Sangyeon Lee, Aurora Carlucci / Regiehospitanz: Yelyzaveta Pichevska / Werkstudentin: Emma Kappl / Freiwilliges kulturelles Jahr: Annett Novikov

Zur Veranstaltungsseite Mixtape oder Die unzerbrechliche Gemeinschaft der freien Republiken

Passend dazu:

Nach oben