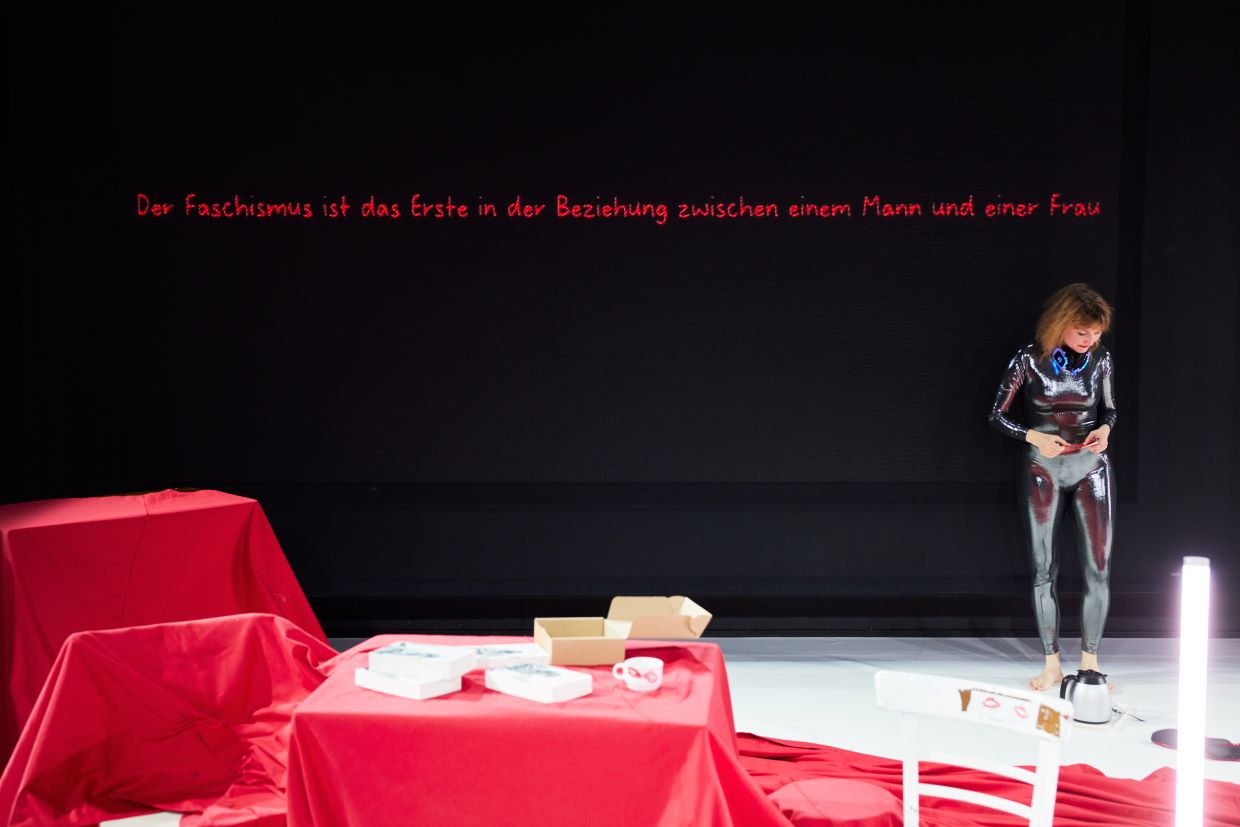

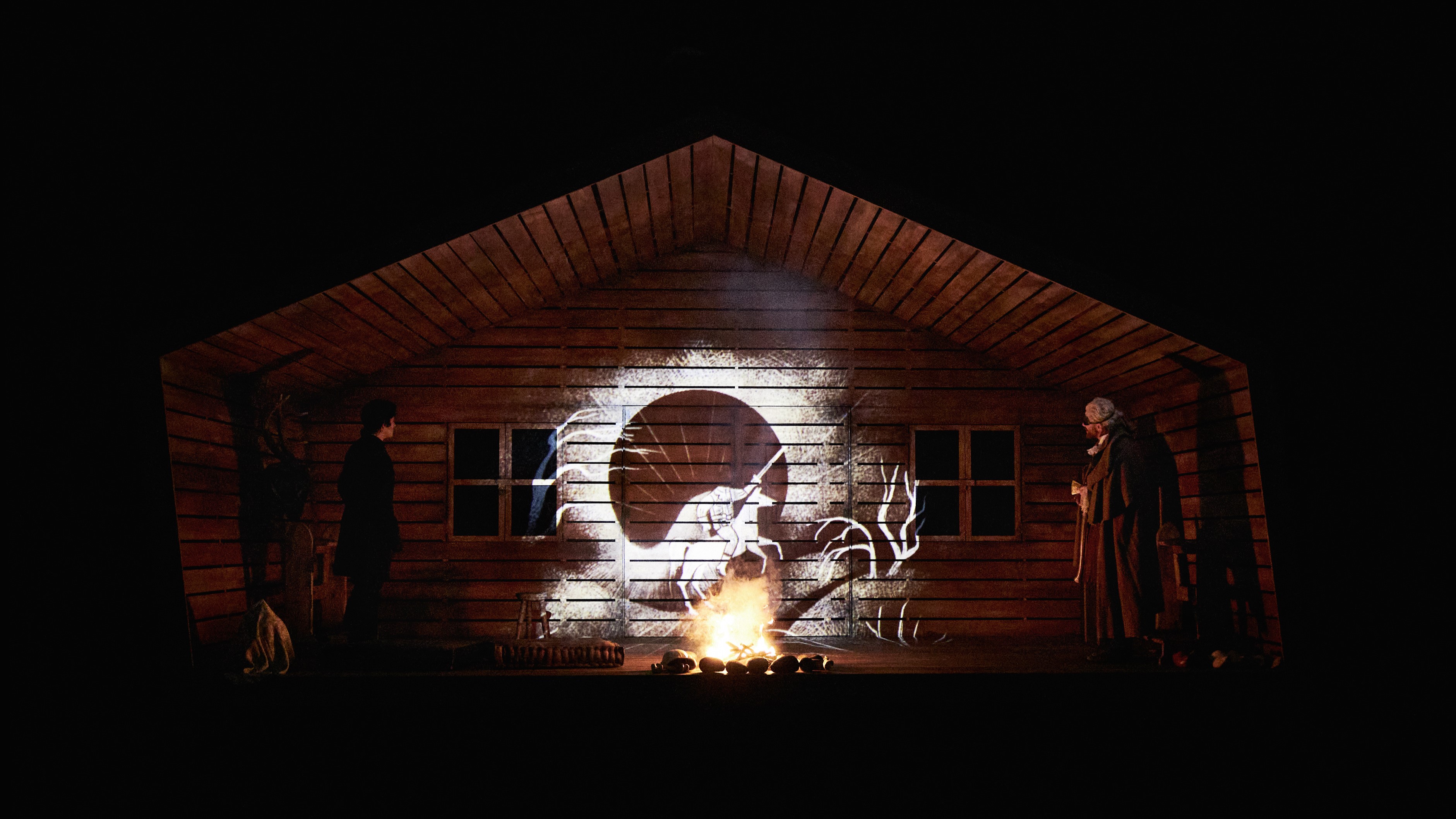

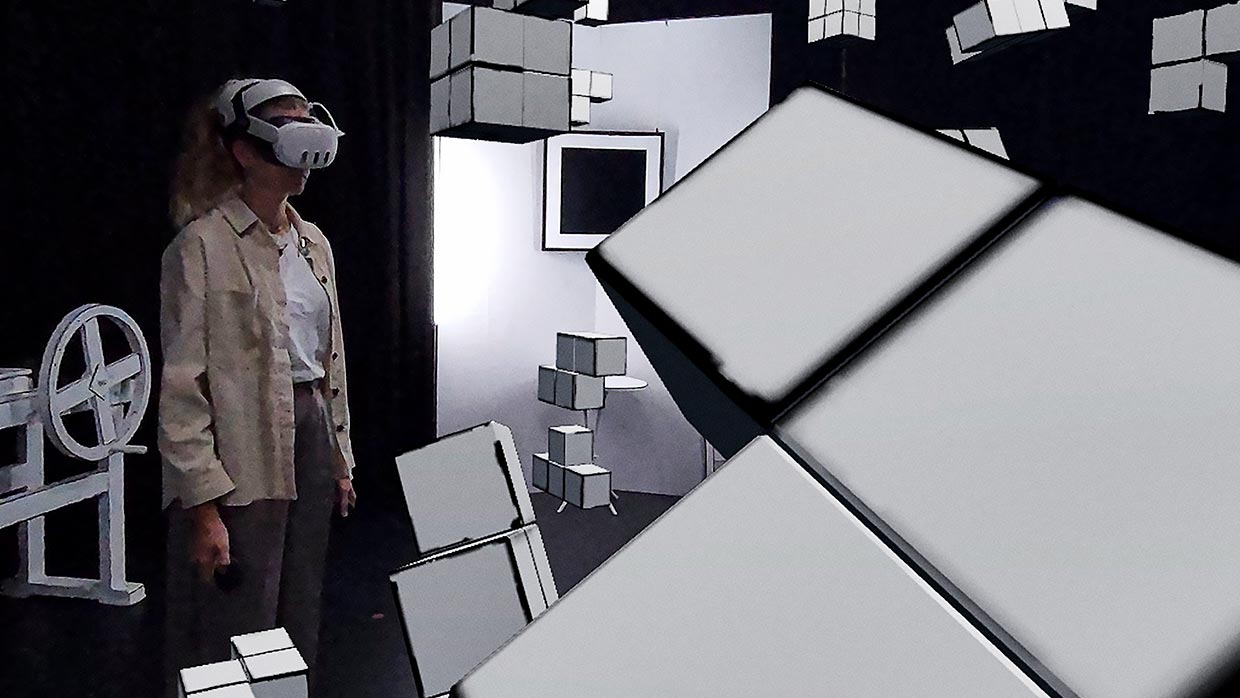

Im Detail: Malina oder vom Verschwinden (lassen)

nach dem Roman von Ingeborg Bachmann

Foto: Konrad Fersterer

Foto: Konrad Fersterer Aufführungsdauer: 1 Stunde 30 Minuten, keine Pause

ZUM STÜCK

„Malina“ ist Ingeborg Bachmanns einzig vollendeter Roman, 1971 erschienen, eigentlich als Auftakt ihres Todesarten-Zyklus gedacht. Es ist kein Roman, der sich anhand eines eingängigen Plots leicht nacherzählen ließe, zu disparat und komplex erweist sich Bachmanns Formenvielfalt und Fähigkeit, zwischen Traum und eigentlichem Geschehen, Figuren und imaginierten Projektionsflächen hin und her zu mäandern. Nicht zuletzt aufgrund ihres eigenen Hinweises, dass das Buch auch autobiografisch zu verstehen ist, wurde der Roman in der Rezeption oftmals lediglich als Verarbeitung ihrer eigenen Liebesgeschichte mit u. a. Max Frisch und Paul Celan gedeutet, wo sich eigentlich ein unfassbar moderner Roman verbirgt, der auf die strukturelle Gewalt in der Gesellschaft als auch den zwischenmenschlichen Beziehungen hinweist: In drei Kapiteln erfahren wir von der Ich-Erzählerin, von ihrer Zerrissenheit zwischen ihrem Liebhaber Ivan, Malina, mit dem sie zusammenwohnt und ihrem Vater, der ihr in grauenhaften Albträumen als missbräuchlicher und gewaltvoller Faschist erscheint. In allen Konstellationen entsteht ein Panorama der Gewalt, der Obsessionen und Abhängigkeiten, des Unvermögens der Selbstverwirklichung als Frau und Schriftstellerin inmitten des dominierenden patriarchalen Systems. Der Roman endet schließlich mit dem Verschwinden der Ich-Erzählerin in der Wand und dem Satz „Es war Mord.“ kainkollektiv beginnen in ihrer Inszenierung mit diesem Ende und versuchen gewissermaßen rückwärts, fast detektivisch, diesen Unterdrückungsmechanismen auf die Spur zu kommen.

Dadurch nehmen sie die strukturelle Gewalt in den Blick, die angesichts von täglichen Feminiziden und der Rückkehr autoritärer Systeme leider nach wie vor aktuell ist oder um es mit den Worten Elfriede Jelineks über Bachmanns Roman zu sagen: „Das Leid dieser einen Frau ist das Leid aller Frauen.“

DAS KAINKOLLEKTIV

Das international arbeitende Künstler*innen-Team kainkollektiv, das im Kern aus Mirjam Schmuck und Fabian Lettow besteht, arbeitet seit 2009 in unterschiedlichen Kollaborationen an theatralen Partituren zwischen Theater, Installation und Performance. Neben ihren internationalen und interdisziplinären Arbeiten, die oftmals Musiktheater, Tanz, Performance und Bildende Kunst verbinden, ist die Auseinandersetzung mit feministischen Themen und Stoffen zunehmend Kern ihres Schaffens geworden: Bereits im Juni 2020 widmeten sie sich mit ihrem Online-Stück „GAIA-PROJEKT“

in Kooperation mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen dem Zusammenhang von Care-Arbeit, Mutter- und Künstlerinnenschaft, die Kreation „BLACK EURYDICE“ entstand dann mit einem Künstlerinnen-Team aus Afrika, Europa, Iran & Kanada, das mit der Serie GAIA (2020) und KASSIA (2021) und dem Hörspiel „DIE RÜCKKEHR DER KÖNIGSTÖCHTER“ (2023) neue feministische Ästhetiken und Narrationen für das post-pandemische Theater erforschte. In diesem Kontext ist auch die Website www.kassia-archive.org entstanden. Hier arbeiten über 150 Künstler*innen, Aktivist*innen, Researcher*innen und Student*innen über die byzantinischen Autorin und Komponistin KASSIA und teilen ihre eigenen feministischen Arbeiten und Praktiken. 2023 entstand an der Bürgerbühne des Staatsschauspiel Dresden „Die Wand“ nach Marlen Haushofers Roman als (Bewegungs-)Chorprojekt mit Frauen.

AKTUELL AUF GANZ SCHLIMME WEISE

Die Dramaturgin Sabrina Bohl, die schon seit vielen Jahren mit kainkollektiv immer wieder zusammenarbeitet, fragte Mirjam Schmuck und Fabian Lettow nach ihrem Zugang zu Ingeborg Bachmanns Roman „Malina“ und was das für die Arbeit im XRT bedeutet.

Sabrina Bohl: „Malina“ von Ingeborg Bachmann ist ein Roman, der euch ja schon seit langem begleitet. Was macht ihn für euch so besonders, vielleicht sogar zeitlos und wieso ist es euch ein Anliegen, ihn auf der Bühne zu verwirklichen?

Fabian Lettow: Wir haben „Malina“ von Ingeborg Bachmann vor gut 20 Jahren in der Uni das erste Mal gelesen und seither begleitet er uns als ein Teil einer Art Mini-Bibliothek von feministischen Texten. Zusammen mit Sylvia Plath, Marlen Haushofer, Elfriede Jelinek und Christa Wolf gibt es eine ganze Reihe von Autorinnen, die uns sehr interessieren, auch gerade die Frage von weiblichem Schreiben darin. „Malina“ ist aber ein wirklich besonderes Buch, weil es im Grunde eine Art postmoderner Roman in seiner Machart ist, wie eine große Zusammenfügung sehr verschiedener Stimmen, Schreibstile und Fragen. Er behandelt im Kern die Frage nach dem Geschlechterverhältnis im Kontext der Nachkriegsgesellschaft der 60er, frühen 70er-Jahre in Österreich oder in Deutschland auch und in Europa insgesamt als eine Frage des Nachfaschismus.

Mirjam Schmuck: Bachmann veräußert diese sehr krasse These, dass der Faschismus eben nicht mit den Nationalsozialisten beginnt, sondern in den menschlichen Beziehungen und vor allen Dingen in den Beziehungen zwischen Mann und Frau. Von dort aus entwickelt sie ein gleichermaßen historisches wie eben zeitloses analytisches Panorama von Gewaltverhältnissen zwischen Geschlechtern, Personen, Menschen vor dem Hintergrund von historischen Verwerfungen und Katastrophen wie dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg, aber auch mit dem Blick darauf, dass es eine grundsätzliche Problematik gibt. Zum Beispiel in der Binarität, in der wir denken. Mann und Frau, gut und schlecht, weiß und schwarz, hell und dunkel, usw. Und dass sich darin und in der Art, wie wir darüber sprechen, eine grundsätzliche Gewalt und Problematik verbirgt, die auch im allerkleinsten Raum aufscheint. Und dieses zwischen dem kleinsten Raum und den großen historischen Fragen hin und her pendelnde und mäandernde Buch in all seinen sprachlichen Versuchen finden wir wahnsinnig aufregend und total zeitgemäß, aktuell auf ganz schlimme Weise. Eben auch weil diese Frage der Faschismen im Kleinen wie im Großen gerade wieder virulenter ist, als lange gedacht, dass es noch mal passieren könnte.

SB: Euch ist es wichtig, den Roman nicht lediglich als biografischen Kommentar auf Ingeborg Bachmann zu lesen und aber auch nicht als einzelnes toxisches Liebesverhältnis. Wie schließt ihr diese Lesart aus, bzw. wie erzählt ihr „Malina“?

MS: „Malina“ ist ein mit Sicherheit autobiografisch durchsetzter Roman von Ingeborg Bachmann. Um so toller, dass sie es schafft, individuelle, eigene biografische Erlebnisse, Erfahrungen, Beobachtungen zu übersetzen in grundsätzlichere strukturelle Beschreibungen von Beziehungen, von Gesellschaft, von historischen Spuren und Bezügen bis in unsere Gegenwart hinein. Weil sie das so grundsätzlich schafft zu beschreiben, wie Gesellschaft funktioniert, auch viel weitreichender noch als eine Zeitdiagnose Ihrer 60er Jahre zum Beispiel oder der Situation in Österreich oder Wien. Das immer nur auf das eigene Erleben einer Biografie zurück zu beziehen lässt es dagegen im Eindimensionalen, Küchenpsychologischen. Wir interessieren uns vielmehr für eine strukturelle Beschreibung: also wie sich in einzelnen Situationen immer schon auch eine bestimmte Form von gesellschaftlicher Prägung, eine Matrix, wie wir zusammenleben, nach welchen Kriterien wir wie miteinander umgehen, sprechen, uns begegnen usw. sich auffinden lassen.

FL: Und das korrespondiert im Schreiben von Ingeborg Bachmann sehr stark mit der Art, wie kainkollektiv seit vielen Jahren Theater macht. Wir arbeiten immer sehr stark auf der einen Seite von denen aus, mit denen wir arbeiten, mit ihren persönlichen Erfahrungen, Geschichten bis hin zu auch biografischen Fragen. Und auf der anderen Seite immer im Verhältnis zu größeren gesellschaftspolitischen, geografischen, historischen Fragestellungen, die wir an Orten auch aufspüren. Diese doppelte Perspektive, dieser Versuch, das ineinander zu brechen, was das Gesellschaftliche mit dem einzelnen, gelebten wirklichen Leben zu tun hat und umgekehrt – das ist eine Frage, die wir mit Ingeborg Bachmann teilen.

MS: Es geht darum, das einzelne gelebte Leben in einem größeren Horizont zu verstehen. Weil man eben auch immer mit Dingen zu tun hat, die größer sind als man selbst, obwohl sie sich schon im kleinsten vermeintlich ausschließlich individuellen Alltagskampf zeigen.

SB: Mit der Benutzung des binauralen Mikros und des Live-Sounddesigns von Iona W. setzt ihr einen bewussten Akzent auf das auditive, die klangliche Dimension der Geschichte. Was genau macht das binaurale Mikro und wieso diese Entscheidung?

FL: Das binaurale Mikrofon ermöglicht eine Art konkreter Verortung von Sound im Raum. Es funktioniert quasi dreidimensional: Wenn die Schauspielerin auf der Bühne links vom Mikrofon hineinspricht, höre ich es dann auch auf dem linken Ohr. Die konkrete Verortung im Raum spielt also eine Rolle, aber auch eine spezielle Form der Intimität, die dadurch entsteht, die Zuschauer*innen haben ja Kopfhörer auf. Es spricht quasi jemand direkt in mein Ohr bzw. zwischen meinen Ohren. Ingeborg Bachmann hat das Wort der „Gedankenbühne“ in ihrem Roman und es ist auch ein bisschen wie die Inszenierung auf dieser Gedankenbühne, wenn durch das Mikrofon die Stimmen sehr nah an uns heranrücken, in uns hinein, in unseren Kopf sozusagen.

MS: Weitere Aspekte sind, dass wir immer sehr musikalisch arbeiten, z. B. eben auch mit Iona W. als Künstler*in und Musiker*in, die sich durch eine tolle Arbeit an Soundscapes, elektronischen Klängen, Klangräumen wirklich explizit im dreidimensionalen Sinne auszeichnet. Und weil wir ja quasi in diesem Roman auch einen Raum bzw. einen Tatort beschreiben, hat uns das interessiert. Vor allen Dingen, wie das Verhältnis zwischen diesem äußeren Raum zu einem inneren Raum in uns, zwischen unseren Ohren, dieser „Gedankenbühne“ funktioniert. Auch mit dem Gedanken, dass das, was in dem Roman verhandelt wird – nämlich eine gewaltsame Situation in Geschlechterverhältnissen und ein faschistisches Erbe, das sich sozusagen in dieser gewaltsamen Situation auch widerspiegelt – etwas ist, womit wir alle sozialisiert sind. Es geht also auch darum, wie man das inwendig aufrufen und eine Nähe zu dem Text herstellen kann, der ja selbst auch schon sehr musikalisch und komponiert ist. Diese Landschaft von Stimmen, Echos und Sounds von Iona W. und dem binauralen Mikrofon ergeben eine mediale Anordnung, die das Publikum hoffentlich auch emotional involviert.

Regie: kainkollektiv (Fabian Lettow, Mirjam Schmuck) / Dramaturgie: Sabrina Bohl / Licht: Norbert Böhringer, Nils Riefstahl / Musik: Iona W. / Video: Martin Fürbringer / Künstlerische Produktionsleitung: Greta Călinescu

Dank an Grazyna Wanat und Tamara Candela für die Interviews.

mit Karoline Reinke, Iona W.

Regieassistenz, Abendspielleitung und Soufflage: Zoé Lorenz / Dramaturgiehospitanz: Stefanie Müller / Regiehospitanz: Katharina Will / Werkstudentin: Emma Kappl / Freiwilliges kulturelles Jahr: Nele Marie Müller, Annett Novikov

Aufführungsrechte: Suhrkamp Verlag

Zur Veranstaltungsseite Malina oder vom Verschwinden (lassen)

Passend dazu:

Nach oben